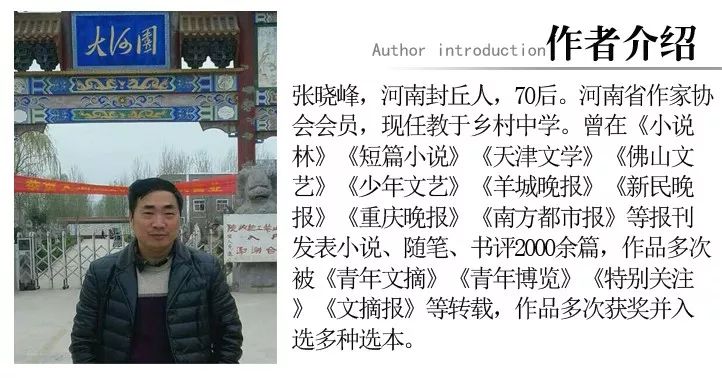

老牌纯文学杂志《短篇小说》刊载我县本土作家张晓峰作品《看火车》

2024/10/3 22:06:14

浏览量:557

看火车 张晓峰 寒假开学的第一天,我一大早就到了学校。我左边兜里装了几个炮仗,是送给好朋友王利的;右边兜里装了一把糖块,是送给好朋友刘强的。我不知道他们会送我什么礼物,但他们肯定不会空手的。我们三个是密不可分的“三剑客”。刘强先来,兜里装了一把瓜籽,这是我最喜爱的,刘强说我,跟女人一样。我说:“王利这家伙,怎么还不来?我给他带的炮仗,放兜里暖得快炸了。”刘强笑着说:“你可别放裤兜里呀,别把你的小鸡鸡炸掉。”我装着要去打他,他忙跑开了。这时,王利来了。王利是坐着他妈拉的架子车来的。王利先喊我们:“晓峰、刘强,看看我给你们带的什么?”王利一边喊着,一边从架子车上跳了下来。他妈急忙喊:“小祖宗,你慢点,别再摔着了。”王利一只胳膊用红头巾吊在胸前,另一只手拿着个盒子。“怎么了王利?负伤了?”王利没理这茬:“俺姑从市里给我带了副军棋,算咱仨共同的财产。”王利的妈妈交待:“可别光记着玩。”王利不耐烦地说:“你快走吧。明天不准来送我了,送我也不坐你的架子车,丢人死了。”王利的妈妈又交待我们:“王利的胳膊还没有好,你们护着他点,别让人欺负他。” 我们躲到教室后面的角落里,先下了一盘棋,边下我边问王利的胳膊怎么回事。王利说,夜里从树上搭的红薯秧里掏麻雀,抓出来一条蛇,吓得从树上摔了下来,胳膊摔断了。我问他疼不疼。他说当时不疼,第二天开始疼了。我和刘强都很心疼:你以后可别再爬高上低的了,咱们三剑客可不能少一个。王利不以为然:“蛇也没啥了不起的。咱们这儿的蛇不咬人,我当时主是要没想到。唉,丢人死了。”我说:“反正我是怕蛇,死蛇也怕。”刘强说:“要不他们怎么叫你假娘们儿呢,就是胆小。”我最烦同学们这么叫我:“刘强,你才是假娘们呢!天天穿你姐的衣服。”刘强也烦提这茬,要跟我急。王利忙岔开话题:“你们知道我的胳膊在哪儿治的吗?”我们摇摇头:“不是公社卫生院那个王秃子?”“才不是呢。俺爹说王秃子手儿不中,骑车带我去了滑县。”“滑县?”“滑县的黄塔,那里的骨科可有名了,你们没听说过吗?”“我俩骨头又没断过,怎么会知道呀?”“其实我原先也不知道。对了,在路上,我看见了火车!看见了真的火车!”刘强摸摸王利的额头:“你也没发热呀,怎么说起了胡话?”“真的,快出咱县的时候,有一条火车道,我看到一辆火车从那儿‘咣咣当当’跑过去了!”“你胡说,火车又不是汽车,不能论辆。”“哦,一列火车,可长了,我数到1000才过去。”“看就看呗,你又没坐上去。”我表面上装作若无其事,其实心里可羡慕他了。火车,还是在电影《铁道游击队》里见过,那么长,一下子拉那么多人,全村的人都坐上去也能拉走。我甚至想:“要是我的胳膊摔折了,俺爹会不会也骑车带我去黄塔治呢。要是去了黄塔,会不会也能看到火车呢?”八成不会,王利上面五个姐,娇贵。我上有哥,下有弟,父母都不稀罕我。 以后的很长一段时间里,王利都在描述他的火车,还把他见过的火车写到了作文里,老师还评讲了他的作文,王利成了全班同学最羡慕的人。班里长得最漂亮的蒋红红也天天缠着王利问火车的事。刘强悄悄对我说:“你想去看火车吗?我是可想去看看。”我点点头:“我也想,可是王利会带我们去吗?我们都看了,他就不是全班唯一见过火车的了。”刘强说:“王利这人还是很讲义气的。这副军棋,咱俩随便玩,拿到家里玩他也愿意。”我说:“那我们试试吧,要是他不带我们去,以后咱俩就不跟他玩了。”“对,这是革命的考验。” 我问王利:“你见到火车的地方,离我们这儿远不远?”王利说:“不远啊,早上出发,半晌午都到了。”“那地方,好找不好找?”“好找,从桑园下大堤,一直往北过黄德就到了。不拐一点弯。”“那你带我们两个去看火车吧。要是火车慢的话,咱仨也爬上去,体验一下坐火车的滋味。”“那可不行。火车跑得可快,跟刮风一样就过去了。我可能还能爬上去,你俩肯定不中。”“看看也中。你带我们去吗?”王利胸一挺,很仗义的样子:“这有啥呀。我明天就带你们去。”“星期天吧。”“好,咱们准备准备。” 星期天,我们对家里人撒了个谎,说老师给学习好的人补课,要参加公社组织的竞赛呢。在村头聚齐了,满怀着憧憬出发了。从我们村到桑园,我们是知道路的,春天里我们去桑园的桑树园里摘过桑椹。出村没多远,就是黄河大堤,顺着黄河大堤往东走,过了杨楼就是桑园。一路上,我们边说边笑,谈论着哪个男老师怕老婆,哪个女老师又怀孕了,哪个女同学最漂亮。感觉没多大一会儿,就到桑园了。从桑园下大堤,有一条通往县城的公路。王利说,顺着这条路,一直往北走,过了县城,还往北,就能看到火车了。下了大堤,我们的步子明显慢了下来,腿有点疼了,但曙光在前,我们怎么能这么轻易的放弃呢?那不成了笑话了吗? 走到哑巴寨时,我们都觉得应该歇一会儿再走了,就坐在路边休息。我说:“这村怎么叫哑巴寨呀,是不是哑巴多呢?”王利说:“上次从这村过的时候,俺爹给我讲了村名的来历。说是清朝有个皇帝从这儿过,问路边的村民这村这什么名字。村民们害怕,都不敢说话。皇帝说,你们村都是哑巴吗?于是,这村就不叫原来的名字了,成哑巴寨了。”我们都觉得有道理,也觉得挺有意思的。我提议我们应该去村里寻些水喝,顺便验证一下村里是不是哑巴多。我们去了村头的一家。有个四十多岁的妇女在家。我们说:“婶,我们想喝水。”那女人从屋里拿出个大碗,我们每人喝了两大碗。那女的问:“你们是哪村的?这是去干啥嘞?”我说是丁庄的,去看——。刘强打断了我的话:“我们去看俺姨的,俺姨家是县城的。”“丁庄的?姓啥呀?我娘家也是丁庄的。”我们报了姓氏。那女的说她姓王。又问我们家的大人是谁。她说和刘强的爸是小学同学,论辈分刘强该给她叫姑。我们都随着刘强叫她姑。这个刚认的姑要留我们吃中午饭。我不肯,又不是亲姑,多不好意思呀。这个姑见留不住我们,每人给了我们一个白面馒头,送我们上了路。 刘强埋怨我:“人家真心实意留我们,你死要面子活受罪。”我说:“我们都是读书人,不能接受人家的施舍。”“狗屁读书人,回回考不及格。”王利说:“在那儿吃也是对的,出了门,一个村的都是亲的;不吃也是对的,我们还要赶路,我们不要忘了我们是去看火车的。”王利这番话,让我对他刮目相看了。我们都不再说话,迈开步朝有火车的地方前进。刘强眼睛好使,看到路边有蒜地,蒜苗一尺来高,正是鲜嫩可口的时候。我们看看四周无人,跑到地里拔了几棵,在沟里洗了,边吃边走。本来也没觉得多饿,这一个馒头下肚,反而觉得饥肠辘辘起来。刘强又想埋怨我。王利瞪了他一眼:“别说不利于团结的话。我觉得县城快到了,到县城我请大家吃烧饼。”“你有钱?”王利变戏法似的地从兜里摸出一块钱,我和刘强都欢呼起来:“王利,你真是太伟大了!”“王利,你在关键时刻挽救了革命呀!”我怕刘强一会儿还埋怨我,就说:“其实,这一块钱我们应该留到关键时候再用。刘强刚才不是说她姨家在县城吗?我们去他婕家蹭一顿饭也行。”刘强没好气地说:“你这会儿想起来蹭饭了,不要面子了?我那是表姨,而且我也不知道她家在哪儿。”希望的肥皂泡破灭了,我们打起精神继续前进。 到县城时,已经晌午了。在县城十字街,找到了一个卖烧饼的。一问,两毛钱一个。刘强说:“一块钱给六个吧。我们是学生,饶一个吧。”卖烧饼的是个回民老人,见我们饿得两眼放光,答应了。王利却非买五毛钱的,让卖烧饼的找五毛钱,要三个。老人不乐意了:“你们三个小屁孩儿,还绕我呢!两毛钱一个,一分都不少。”刘强说:“大爷,您就卖给我们三个吧。我姨家就在这附近住。”“你姨夫叫什么?”“叫什么我不知道,反正姓马。”“我也姓马,那我就卖给你们吧。你们这三个小兔崽子!”王利说:“谢谢马大爷,主要是我们这五毛钱是买作业本的,不能都买了烧饼。” 我敢说,这个回民老头打的烧饼是真好吃,是我们有生以来的吃过的最好的美味。我们边走边吃,最后连手上掉的渣渣也舔得干干净净。王利说:“好吃吧?”“好吃,好吃。要是我们将来有钱了,把他的烧饼全买走。”“去黄塔的时候,俺爹给我买三个。我一口气吃完了。”“你太幸福了。”“回来的时候,我再买三个。”我和刘强把王利抬了起来:“以后你就是我们的老大!”王利哈哈大笑起来:“我们来个王、刘、张英雄三结义吧。”我说:“现在不行,等回来的时候,把那三个烧饼摆上,敬敬老天。”刘强也说:“是得有个仪式。”王利突然叫起来:“我那五毛钱呢?”“不是放你裤兜里了吗?”“没有了,找不到了。”“你可别开玩笑呀。”“真没有了。”我们把王利的衣服扒得只剩下裤头,也没找到。“别愣着,快去找吧。”我们忙折回头去找。一直找到十字街口,也没找到。那个回民老头正在太阳下打盹,听见有脚步声,睁开了眼:“我的烧饼好吃吧。把那五毛钱也花了吧。我还给你们三个,一人一个。”刘强小声说:“我们那五毛钱找不到了。”老头有点兴灾乐祸:“让你们买烧饼,你们不买,这回好受了吧。”我抱着一线希望:“是不是您忘了找我们钱了?”老头勃然大怒:“小兔崽子,你们是欠揍吧。”说着,抄起擀面杖要打我们。我们见势不妙,像兔子一样跑开了。 跑出老远,见老头儿没追过来,我们一屁股坐在了地上。谁也不想再说一句话。刘强说:“要不我们回家吧。现在走,到家天还不黑。”王利生气了:“你就是猪八戒,动不动就想回家。唐僧取经经历了八十一难,我们受这点小挫折算什么。你要走你走吧。我俩去。”我本来也想放弃,见王利生气了,忙附和道:“天黑算什么,红军长征还专门趁天黑呢。”刘强说:“我是怕王利家里人着急,他可是独生子。”王利说:“别说这些没用的了。我们快上路吧。” 我们走得越来越慢,但不敢停下来休息,一坐下来就更不想走了。我们正走着,听到后面有人喊:“小孩儿,你们去哪儿呢。坐车让我捎你们一截吧。”我们回头一看,一个个子跟我们差不多的老头儿赶着毛驴车过来了。我还在犹豫,王利当机立断:“谢谢爷爷,我们是黄德的。去县城玩了,走累了。”老头儿说:“那正好顺路,我是后吴村的,你们坐到居厢南地下车吧。”我们上了车,都默不作声。老头儿问:“你们姓啥?”我们又报了姓氏。老头儿说:“我闺女家也是黄德的,我女婿姓王,叫胜利。你们认识不认识。”我们都摇头,怎么可能认识呢,我们压根儿就不是黄德的。我问:“黄德还有多远?”“二十来里吧。你们跑到家,都快天黑了。要不,我把你们送到黄德吧。”说真的,我都想跪下给他磕个头。老头儿个子虽然小,精神却是伟大的;那个买烧饼的虽然个子高大,动不动就骂人,跟个坏人一样。 到了黄德南地,我们让老人停下车。他想把我们送到家,我们怕露馅,说什么也不让。虽然又累又饿,日头也西斜了,但我们一想到快看到梦寐以求的火车了,身上就充满了力量。 我们几乎是一路小跑着,过了黄德。可是,还是没有看到铁道。刘强问王利:“你可别搞错呀,到底火车在不在黄德呀?”王利不屑一顾:“笑话,我这还能搞错。”我们还是不放心,又问了个在地里拾柴禾的,确定铁道就在前面不远的地方。 天黑的时候,我们终于到了铁道边。两根铁轨从远方伸展来,又延伸到远方。我们蹲下身,跪在铁轨边,用手感受着那冰凉的铁轨和枕木。此刻,它们是这样坚硬,又是这样柔软。坚硬得如同我们看火车的坚定信念,柔软得如同能融化一切的现在的幸福感觉。月亮升起来了。我们在月光下,泪眼婆娑,耐心地等待着火车,那满载着幸福和希望的,从远方驶来,又驶向远方的火车。 我们正沉浸在巨大的幸福中时,从后面传来了机器的轰鸣,还没等我们反应过来,一辆拖拉机停在我们面前,从车上跳下几个人,走在前面的就是我爹。他一脚把我踹倒在地,抡起拳头不停地揍我:“小兔崽子,看我不打死你。”王利的爹从后面拉住了我爹。另几个人过来,把我们仨都扔进了车斗里。拖位机轰鸣着,调转车头,驶向我们来的方向。 我们都强忍泪水,但不让泪水流出来。我们知道,解释是没有用的。他们理解不了我们,就如同我们不能理解他们一样。在我们快看不到铁道时,远方传来一阵阵“咣当咣当”的火车的轰鸣,一列火车从西方驶来。“火车,火车!”我们几乎异口同声地喊出口来。 创作谈:' 我出生在黄河滩里的一个小村子里,村南不远就是河面宽阔的黄河,村北有一条又高又宽的黄河大堤,我们这里离县城约20公里,有的老人一辈子连县城都没有去过。在我童年的记忆里,家乡是贫穷和闭塞的。那时,我常常想,什么时候能去看看外面的世界呢?在当时的我看来,能把我带向远方的只有火车。就像《看火车》这篇小说里写的那样,火车的样子只在电影里看过。说出来好像是个笑话,我第一次见火车,是上大学的时候;第一次坐火车,已经是参加工作后了。无论是第一次看见火车,还是第一次坐火车,我都觉得很震撼:火车跑那么快,火车的运载能力这么强! 知道我们县有个小火车站是更晚的事了。大约是我30岁的时候吧,父亲的腿摔断了,我们开着拖拉机去滑县的黄塔给他看腿,在我们县北的黄德见到了长长的火车道,也见到了火车呼啸着从我们县驶过。当时,我就想,如果小时候知道我们县也有火车,我会不会和小伙伴一起跑几十里地来看火车呢。可以说,写作《看火车》念头,那时候就有了。后来,我有了自己的汽车,开始四处乱跑。我听说我们县还有火车站,还专门去看了,只是,和我想象中的大不一样,破败、寒酸得仿佛回到了解放前。经过了解,这是一条晋煤东运的货运专线,只有少数几列火车在这里停靠,卸下一些煤炭,运走一些粮食。有火车驶过,我仍然激动如初。火车,是承载我童年梦想的载体,是我的诗和远方! 回到家,我即刻动笔,近5000字的篇幅,不到一个上午就写完了。里面的情节完全是虚构的,这既增加了“看火车”的波折,使小说有了可读性,也借以表达我对那个年代那些淳朴、善良的乡亲们的敬意。“看火车”对小说里面的人物来说是一次艰难的历险,可展示在他们眼前的却是一个温情的世界。最后,他们没有看到火车,但他们听到了火车的声音,切实感受到了火车的呼啸的振憾。其实,看没看到、听没听到火车已经不那么重要了,重要的是他们迈出向往诗和远方的第一步! 最后,我想表达对《短篇小说》杂志的敬意。在我最初写小小说的时候,我订阅了多年的《短篇小说》,从中获益匪浅。后来尝试着投稿的时候,也是《短篇小说》最早肯定和接纳了我,发表了我多篇小小说。而在我试图转型写作篇幅较长的小说时,又是《短篇小说》给予了我无私的支持!《短篇小说》也是我的诗和远方!